|

| 平和の入植者 |

平和は川に沿って長いとちで、平和1・平和2・平和3のぶらくからなっていました。 明治17年(1886年)山口県人3戸が、入植し、その2年後(明治19年)には福井県越前の人たち13戸が入りました。

その前にも、しっかりとしたきろくはありませんが、五天山の入り口、西陵高校の近くに、「宇野八幡」をまつったほこらがありましたが、そのほこらの中に、明治17年ににゅうしょくした石井助太郎さんによる「明治2年よりはじまる」と書かれたものがありましたので、すでに何人かがこの地に足をふみ入れていたと思われます。

|

|

| 昭和20年宇野八幡 |

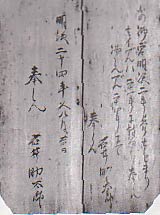

宇野八幡奉納記録 |

この明治2年(1869年)に、時の開拓判官島義勇について、江戸から福玉仙吉という人が発寒に入りましたが、福玉仙吉は、明治8年(1875年)札幌神社今の北海道神宮の境内に、中の川から桜の木を150本とってきて植えた人で、宇野八幡のほこらも、どうも福玉仙吉がまつったもののようです。このほこらは、山口県の宇野八幡宮をまつったもので、坂井兼太郎さんが守っていましたが、昭和59年(1984年)西野神社にいっしょにおまつりされました。

明治39年(1906年)ころに平和3地区に5〜6戸がにゅうしょくしましたが、それより前に入植開墾していた人がいたといわれています。

古老の話:かいたくのころのくらし

|