|

平和の滝へ行く川ぞいの道をのぼっていくと、山間のしゃめんに、石垣がいくだんもきずかれているのを見ることができます。あれは水田を作っていたあとです。とりわけ平和第3のちいきは、標高170メートルから250メートルという高さなので、永峰沢から水をひいて、棚田をつくっていたのです。また、川ぞいの地点では、3.5メートルあまりもうめたてをして、造田したともいわれています。造田のひようも畑を作る3倍もかかったそうです。

いま、平和第2会館前にある石碑は、明治17年(1884年)から平和地区への入植がはじまり、明治29年(1896年)に、安井茂衛門・前原兼太郎たちの努力によって、右股用水路が完成したのを記念してたてられたものです。この用水路の水は、平和の滝の少し上にある砂防ダムのところからとられています。

こうして、苦労のかいがあって、昭和の初めごろには、66ヘクタールの水田が生まれました。

|

|

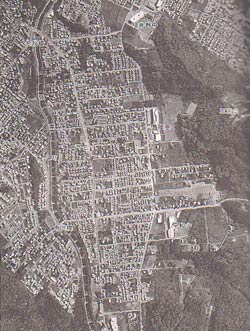

| 昭和36年の平和 |

昭和60年平和 |

このようにして、明治35年ごろには、良質の米がとれ村の景気はたいしたもので、笛太鼓でのせんででした。

この地区は西野米で有名な米どころでした。約160軒が作っていたようで、それらの農家のうち水車を使ってい無かったのはごくわずかで155台の水車が使われていました。

現在はその稲作を為る農家も平和の木下さん1軒となりましたが、毎年の新嘗祭(勤労感謝の日)にはその田圃で作られた稲穂と白米を奉納いただき、御神前にお供えしています。

(手稲東小学校の郷土資料室には“西野地区水車分布立体地図”と“水車の模型”が展示されています。)

“西野米”と人々に知られる程の良質米を作るまでには当時の先人たちの苦労は想像以上のもので、山林を切り開き、田畑を作り、自分たちの住居を造ると同時に安住のための心の支えとして、神社をつくりしょうがつ参りや秋の収穫のかんしゃ祭もにぎやかに行いました。

神社のお祭りには木の枠に絵や詩を書いた紙を貼りカンテラの灯りを灯した青年達手作りの神灯を地域の主要道路に約90メートルに一個ずつ立ててお祭ムードを盛り上げました。

|

|

| 現在の平和 |

|